Rechte und Freiheiten sind eine feine Sache. Jeder mag sie, jeder findet sie gut. Das heißt, so wäre es, wenn es da nicht ein klitzekleines Problem gäbe: Wenn zwei Rechte im Widerspruch zueinander stehen, muss mindestens eines von ihnen eingeschränkt werden, um die Freiheiten miteinander zu versöhnen.

Wie schwer es ist, einen solchen Konflikt zwischen sich widersprechenden Rechten aufzulösen und wie krass man bei dem Versuch scheitern kann, lässt sich aktuell bei mehreren Schriftstellern des amerikanischen Autorenverbandes PEN beobachten. Seit Anfang der Woche ist in PEN ein heftiger Streit entbrannt. Anlass ist der Preis für Mut und Meinungsfreiheit, den der Verband auf einem bevorstehenden Galaabend nächste Woche vergeben wird. Dieses Jahr geht der Preis an die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo.

Wir erinnern uns: Im Januar stürmten zwei schwer bewaffnete Attentäter die Redaktionsräume von Charlie Hebdo in Paris und ermordeten dort insgesamt zwölf Menschen. Während der Tat bekannten sie sich zum Islam und riefen „Der Prophet ist gerächt“. Hintergrund war, dass das Magazin immer wieder Karikaturen gedruckt hatte, auf denen der Prophet Mohammed zu sehen war; in der betreffenden Januarwoche sollte Mohammed (nicht zum ersten Mal) auf dem Titel erscheinen. Für viele Muslime stellt die Darstellung des Propheten eine Provokation, weil bestimmte Interpretationen des Islam jede bildliche Abbildung streng verbieten.

(Randnotiz: Der Anschlag konnte auch durch die in Frankreich geltende Vorratsdatenspeicherung nicht verhindert werden. Ich sage dies insbesondere in Richtung der deutschen Bundestagsabgeordneten, die in Kürze über einen neuen Gesetzesvorstoß abstimmen werden, die VDS in Deutschland einzuführen. Nicht wahr, Herr Peter Wichtel?)

So weit, so schlimm. Anlässlich der bevorstehenden Preisverleihung haben nun jedoch sechs prominente PEN-Autoren, darunter Michael Ondaatje („Der englische Patient“) und Teju Cole („Jeder Tag gehört dem Dieb“) ihre Teilnahme an der Gala abgesagt. Als Gründe nennen sie „kulturelle Ignoranz“ und „Islamophobie“ auf Seiten von Charlie Hebdo, während sie ihren Verband des Opportunismus und der Selbstgerechtigkeit bezichtigen.

Als Gegenstimme innerhalb PENs hat sich bislang nur Salman Rushdie hervorgetan, der versteckt lebt, seit Ayatollah Khomeini vor mehr als zwanzig Jahren per Fatwa zu seiner Ermordung aufrief, weil Rushdies Roman „Die Satanischen Verse“ den Islam beleidige.

In der roten Ecke: das Recht auf uneingeschränkte Ausübung der eigenen Religion! Heute wird es von dem Wunsch repräsentiert, die Ehre des Islam zu verteidigen und Schmähungen des Propheten zu bestrafen. Und in der blauen Ecke: das Recht auf uneingeschränkte Meinungsfreiheit, und der heute angetretene Wettstreiter möchte den Propheten nach Lust und Laune zeichnen und verspotten. Und … kämpft!

Eines vorweg: Auch wenn der Vorwurf des Opportunismus im diesem speziellen Fall schäbig ist, grundsätzlich falsch ist er nicht. Die allerwenigsten haben die Charlie-Hebdo-Morde verteidigt (zwölf von denen, die es taten, wurden dafür zu Haftstrafen verurteilt). Auch in Deutschland stellte sich so manch einer hinter Charlie Hebdo, der das Blatt an anderen Tagen am liebsten als linkes Hetzblatt verbieten lassen würde. Wenn PEN den Preis wirklich aus opportunistischen Motiven vergeben würde, wäre die Kritik vollkommen gerechtfertigt.

Doch das ist nicht der Fall. Am 7. Januar 2015 wurden Menschen für ihre Worte und Zeichnungen – für ihre Meinung! – ermordet. Wie kann jemand ernsthaft behaupten, dieses Opfer sei keinen Preis für Meinungsfreiheit wert?

Die Antwort auf diese rhetorische Frage lautet, kurz gefasst, „Islamophobie“.

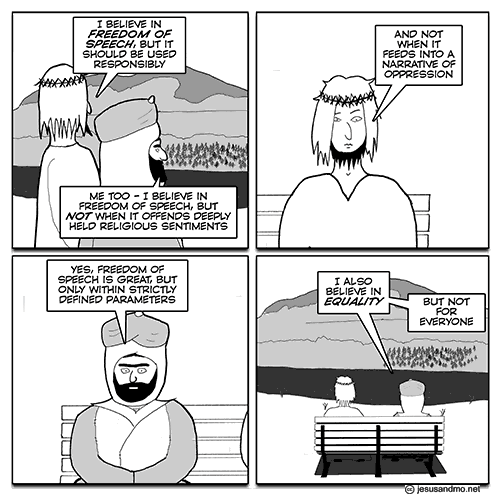

Die boykottierenden PEN-Autoren sind nicht die ersten, die Charlie Hebdos Mohammed-Karikaturen als intolerant, freiheitsfeindlich oder rassistisch bezeichnen. Schon 2005 lösten mehrere Karikaturen in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten eine Protestwelle aus, in deren Rahmen unter anderem die deutsche Botschaft im Sudan attackiert wurde. Wer eine Religion oder ihre Symbole verspottet, so geht die gängige Lesart, beleidigt automatisch auch all ihre Anhänger und ist daher nicht mehr von der Meinungsfreiheit geschützt. Toleranz, so heißt es, sei keine Einbahnstraße, und wer selbst keine Toleranz an den Tag lege, könne auch von anderen keine erwarten.

Diese Denkfigur wird meistens in Sachen Islam ins Feld geführt, seltener für das Christentum (und nie von Atheisten, obwohl diese sich immer wieder Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt sehen). Letztendlich läuft sie darauf hinaus, dass ein Angriff auf eine Religion automatisch ein Angriff auf deren Anhänger sei. Und wer Millionen Menschen beleidige, müsse sich nicht wundern, wenn diese unzufrieden werden. Man wolle die Morde ja keinesfalls gutheißen, aber wenn die Karikaturisten von Charlie Hebdo nicht so provoziert hätten, dann könnten sie noch am Leben sein …

Siehe dazu auch diese Bilderserie, die am 3.2.2006 auf einer Londoner Demonstration gegen die Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen in der Jyllands-Posten enstand.

(Kurze Pause, um den Geschmack von Erbrochenem loszuwerden)

Nun ist es keineswegs so, dass die Meinungsfreiheit immer triumphiert und jede Rede schützt. In Deutschland ist es z.B. bei Strafe verboten, den Holocaust zu leugnen, und wer seine Meinung über jemand anderen mit dem Stinkefinger zum Ausdruck bringt, riskiert ein Anzeige wegen Beleidigung. In Fällen wie diesen wird das Rechtsgut des öffentlichen Friedens höher bewertet als die freie Rede. Meistens ist das auch sinnvoll: Wenn jeder jeden nach Lust und Laune beschimpfen dürfte, wären Talkshows und Bundestagsdebatten zwar wesentlich kurzweiliger, aber ein friedliches Zusammenleben wäre kaum mehr möglich.

Neben Holocaust-Leugnung und Beleidigungen ist in Deutschland auch Blasphemie strafbar, also die „Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen“, wenn sie „geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“ (§ 166 StGB). Wer hierzulande also Kritik am Papst, dem Koran oder an der Sinnhaftigkeit von schulischem Religionsunterricht mit Anwesenheitspflicht übt, steht im Prinzip mit einem Bein im Gefängnis, denn wann sind sich beide Seiten schon einmal einig, wo Kritik aufhört und Beschimpfung anfängt? Kurt Tucholsky hat das Problem so formuliert:

Ich mag mich nicht gern mit der Kirche auseinandersetzen; es hat ja keinen Sinn, mit einer Anschauungsweise zu diskutieren, die sich strafrechtlich hat schützen lassen.

Es wird noch schlimmer: Große, leicht reizbare Religionsgemeinschaften sind dank § 166 schwieriger zu kritisieren als kleine oder entspannte. Der öffentliche Frieden geht nämlich umso leichter flöten, je mehr Religionsanhänger ihrem Ärger lautstark Luft machen.

In dieser Hinsicht ist Frankreich Deutschland eindeutig voraus: Unsere Nachbarn haben Blasphemie 1791 aus ihrem Strafrecht gestrichen. Die Mohammed-Karikaturen waren daher vieles, aber eines waren sie nie: nicht erlaubt. Und dieser Punkt ist entscheidend. Die Mohammed-Bilder mögen lustig sein oder nicht, treffsicher oder geschmacklos, sie mögen den Dialog befördern oder Intoleranz streuen, man mag sie zum Wiehern oder zum Kotzen finden – für die Frage, ob die Redakteure sie veröffentlichen durften, ist das alles ohne Bedeutung.

Es war (und ist) das gute Recht von Charlie Hebdo und jeder anderen französischen Zeitung, den Propheten, Buddha, den Papst und alle anderen durch den Kakao zu ziehen. Es gibt keine Mindesthöhe an Niveau, die dafür übersprungen werden muss; (Religions)Spott darf noch so dumm und stumpf sein. Wem das nicht schmeckt, der kann immerhin sicher sein gesagt, dass diese Freiheit auch in die andere Richtung gilt. Jeder, der sich durch die Karikaturen (oder durch das Recht auf Meinungsfreiheit an sich) verletzt fühlt, darf seine diesbezüglichen Gefühle frei zum Ausdruck bringen. Er darf darauf verzichten, Charlie Hebdo zu lesen, darf zum Boykott der Zeitschrit aufzurufen und ungehindert gegen sie demonstrieren. Wer es richtig ernst meint, kann sich in die französische Nationalversammlung wählen lassen und Gesetze einbringen, die die Blasphemie wieder unter Strafe stellen. Aber bis ein solches Gesetz in Kraft tritt, muss jeder Bürger Spott an Religionen hinnehmen. Punkt. Aus.

Und was das Verbot angeht, den Propheten abzubilden: Es entstammt dem Islam und gilt daher für Muslime. Meines Wissens gab und gibt es niemanden dieses Glaubens bei Charlie Hebdo. Das Verbot war für sie also gegenstandslos (geschweige denn rechtlich bindend). Davon ab: Wie absurd wäre es, wenn Nichtanhänger einer Religion sich an deren Vorschriften halten müssten? Welcher Muslim ruht denn am jüdischen Sabbat ruhen, welcher Christ verstreut die Asche seiner Verwandten im Ganges?

(Randnotiz: Mir ist bewusst, dass es für gläubige Muslime nicht zuletzt ein logistisches Problem ist, wenn Mohammed auf dem Titelbild einer Zeitschrift zu sehen ist. Wie soll jemand, der z.B. Kioske mit Zeitschriften beliefert, verhindern, dabei ungewollt seinen Propheten anzuschauen? Wird sein Recht auf Ausübung seiner Religion dadurch beeinträchtigt? Wenn ja, wiegt diese Beeinträchtigung schwer genug, um deshalb die Meinungsfreiheit zu beschneiden? Und wenn man auch diese Frage bejaht – wäre das für die Gesellschaft als Ganzes gut oder schlecht? Das sind schwierige Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber eines weiß ich: Mit Gewalt und Mord lässt sich der Konflikt garantiert nicht auflösen.)

Es ist richtig, dass die Mitarbeiter von Charlie Hebdo religiöse Gemüter immer wieder in Wallung gebracht haben. Ich bin überzeugt, dass keine Boshaftigkeit dahinter steckte und dass sie mit den Karikaturen am selben Tag aufhören werden, an dem die Religionen der Welt ihnen keine Anlässe zum Spott mehr liefern (und selbst wenn ich mich damit irre, für den Sachverhalt wäre es irrelevant). Denn die Antwort auf die Frage, ob sie den Preis verdient haben oder nicht, kann nur Ja lauten. Die Satiriker wussten um das Ausmaß des Protests, den sie mit ihrer Arbeit hervor riefen und ließen sich trotzdem nicht davon abbringen. Sie riskierten buchstäblich ihr Leben, um ein Recht auszuüben, das ihnen (und allen anderen Menschen) zusteht. Sie starben, weil sie den Einschüchterungsversuchen fanatischer Islamanhänger nicht nachgeben wollten. Und auch nach den Morden lässt sich Charlie Hebdo nicht einschüchtern und erscheint weiter jeden Mittwoch. Wie kann jemand allen Ernstes behaupten, dass diese Unbeugsamen keinen Preis für Mut im Kampf für die Meinungsfreiheit verdient hätten?!

Als Schriftsteller schmerzt es mich, zu sehen, wie engstirnig und verbohrt diese hochdekorierten Mitglieder meiner Zunft sind. Sie reden von Islamophopie und verstehen nicht, dass das Wort keinen Sinn ergibt: Der Islam ist ein Gedanke, eine Idee, und vor Ideen braucht man keine Angst zu haben. Ideen werden erst dann gefährlich, wenn sie von fanatischen Anhängern um jeden Preis verbreitet und verteidigt werden. Nationalismus, Rassenwahn, religiös motivierter Genozid – das zwanzigste Jahrhundert allein ist voll von Ideen, in deren Namen unsägliche Gräueltaten begangen wurden.

Schlimm genug, wenn der Begriff Islamophobie aus Naivität verwendet wird. Noch schlimmer ist es, wenn Kritiker des Islam damit in ein schlechtes Licht gerückt werden sollen . Doch wer vor islamischem Fanatismus warnt, der redet nicht automatisch abfällig über den Islam. Manche tun es und sind trotzdem keine Rassisten und Volksverhetzer. Nur dann, wenn eine Person rassistische Ressentiments gegenüber allen Muslimen zum Ausdruck bringt, ist der Vorwurf des Rassismus (bzw. der Diskriminierung, denn Muslime sind kein einheitliches Volk) gerechtfertigt, denn Muslime sind Menschen, und Menschen verdienen Respekt und Toleranz. Kritik am Islam allein reicht dafür aber nicht aus.

Religionskritik ist sogar zu begrüßen. Im Gegensatz zu einem Menschen muss eine Idee ihren Wert erst beweisen, bevor ihr Respekt gebührt. Hält sie der kritischen Betrachtung nicht stand, gehört sie verworfen, und die Kritik wird auch nicht dadurch entkräftet, dass man die Kritiker zum Verstummen bringt.

Immer wieder hat das geschriebene Wort Geschichte geschrieben. Das gilt nicht nur für Werke wie die Magna Charta oder die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch und vor allem für Geschichten, Romane, Prosa. Wo wären wir heute, wenn es Don Quixote, Krieg und Frieden, Anne Franks Tagebuch oder Schwarzspeicher 1984 nicht gegeben hätte? In welcher Gesellschaft würden wir leben, von welcher würden wir träumen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie besser wären als die jetzige.

Wir Schriftsteller sind die Chronisten der Missstände unserer Zeit, sind Warner und Utopisten zugleich. Wir sind die Stimmen derer, die keine Stimme haben, die Ankläger von Tyrannen, die Erzähler jener Geschichten, die außer von uns von niemandem erzählt werden. Manchmal greifen wir sehr tief ins Fass mit dem Pathos ein, und der Großteil unserer hunderttausend Neuerscheinungen pro Jahr ist zweifelsohne Schrott. Und doch können wir mit unseren Büchern die Welt verändern. Wir haben es mehr als einmal getan, und wir werden es wieder tun, und sei es nur ein winziges bisschen. Vielleicht gelingt uns nicht einmal das, aber dann haben wir es wenigstens versucht.

Wer von uns aber nicht mehr erkennen kann, wo dafür gekämpft wird, dass wir sagen und schreiben können, was immer wir wollen, der sollte den Stift lieber aus der Hand legen – die Welt hat bessere Geschichtenerzähler verdient.