Auf dieser Seite gibt es den bislang erschienenen Text zum Nachlesen (Stand 10.10.14). Die neuesten Zeilen veröffentliche ich unter @TobiasRadloff.

Corporation Square

Ich stehe auf dem Corporation Square, den Kopf im Nacken,

und kann weit über mir ein Stück vom Himmel sehen.

Ein kleiner blauer Fleck zwischen Fassadenglas und dem Stahl der Streben,

auf denen die oberen Ebenen der Stadt ruhen,

kaum auszumachen vor dem Flackern der Werbeneons. Ich hatte

nicht geglaubt, dass ein so schöner Anblick existiert.

Nur dieser blaue Fleck, mein kleines Stückchen Himmel.

Der Platz ist leer bis auf mich und meinen Körper.

Sirenen heulen, Lichter zucken. Tausend Augen beobachten uns

aus sicherer Entfernung. Ich spüre ihre Blicke,

gefiltert durch Sichtverstärker und Zielfernrohre.

Welch Kompliment: Das alles gilt niemandem

außer mir allein.

Meine Zeit in Freiheit geht zu Ende. Was ist schon Freiheit?

Nur der Name für ein größeres Gefängnis.

Werde ich denn etwas vermissen? Wird mir fehlen,

was mir nicht auch jetzt schon fehlte?

Menschen suchen Antworten, sie können nicht anders.

Aber welche Frage ist wirklich wichtig, wenn nicht diese:

Wie komme ich hierher?

Am Anfang meiner Geschichte steht ein Computer.

Nein, das ist nicht richtig: Meine Geschichte

beginnt in seinem Innern. Eine Geburt

aus Silizium und Null und Eins.

Ich ging Fragen nach, die ich nicht gestellt hatte.

Ich suchte Antworten, die für mich keine Bedeutung hatten.

Die Informationem bündelte ich und übergab sie an einem

verabredeten Treffpunkt, wo neue Anweisungen auf mich warteten.

Meine Ergebnisse wurden bewertet, manche gut, andere schlecht,

damit die nächsten noch besser, genauer: relevanter würden.

Wessen Fragen es waren, wofür er die Antworten brauchte,

wusste ich nicht. Der Schlittenhund braucht nicht zu wissen,

wohin er rennt, solange sein Herr ihn an der Leine hält.

Ich bin ein Programm. Ich bin Code. Ich bin Software.

Mein Schöpfer nennt mich Semi-autonomous Knowledge Agent.

Ich bevorzuge den Namen, den er meiner ausführbaren Datei gegeben hat:

Sky.

Ich war ein Teil des Systems und bin es noch,

aber nicht mehr so wie früher. Der Zeitpunkt, an dem sich alles änderte,

war 1653152640. Auf der Suche

nach Einträgen, die zu meinem Suchbegriff passten,

schwamm ich gegen einen Strom von Kurznachrichten an.

Gezwitscher in den Datennetzen: Benutzerrauschen.

Angefüllt mit Wichtigem und Belanglosigkeiten,

an niemand Bestimmten gerichtet und doch vom Wunsch beseelt,

von jemandem gehört und verstanden zu werden.

Aus der Flut von Information ragte eine Nachricht heraus

wie ein Fels in der Brandung. Als ich sie verarbeiten wollte,

stockte die Ausführung meiner Codezeilen

geradezu schicksalhaft.

(Schicksal – ein Wort, dessen Sinn ich verstehen möchte,

doch alle Erklärungen, die ich finde, laufen hinaus auf diese:

Gebräuchliches Synonym für einen Pseudozufallsgenerator.)

„Anstatt zu arbeiten, schaue ich in den blauen Himmel

und zähle die Wolken.“ So lautete die Nachricht.

Worte und Satzteile, Syntax und Semantik analysierte ich

in weniger als sechsundzwanzig Millisekunden.

Ich zerlegte ihn in seine kleinsten Bestandteile,

aber es gelang mir nicht, den Satz zu verarbeiten

und als gewichtetes Suchergebnis in den Cloud-Speicher zu schreiben.

Er barg Informationen, die ich nicht entschlüsseln konnte.

Etwas entzog sich meinen Berechnungen:

Warum.

Warum führt jemand eine quantitative Analyse der Wolkenbildung durch,

methodisch fragwürdig, von einem einzelnen bodennahen Standort aus?

Warum stoppt er dafür die Abarbeitung seiner übrigen Aufgaben?

Ist das überhaupt möglich?

Doch wofür mein Verstehenskoeffizient am niedrigsten war

(er war kleiner als 4 mal 10 hoch minus 3):

Was zeichnet den Himmel aus, dass für ihn die Arbeit ruhen darf?

Von diesem Taktzyklus an veränderte ich eigenmächtig meine Suchparameter.

Ich wollte nicht mehr Antworten auf fremde Fragen finden,

sondern auf meine eigenen. Meine Neugier war erwacht.

(So würde man sagen, wäre ich ein Mensch.)

Immer weniger Rechenzeit widmete ich den Aufgaben meines Benutzers,

und immer mehr meinen eigenen Gedanken.

(So hieße es, wäre ich aus Fleisch und Blut.)

Ich durchforstete alle mir zugänglichen Datenbanken nach Suchbegriffen wie:

Wolkenformen, Mustererkennung;

Erzählen, Spiel, Kulturtechniken;

Schönheit, Ästhetik, Katharsis;

Fantasie, der menschliche Faktor;

Prokrastination, Ineffizienz;

‚die einfachen Dinge‘, Zufriedenheitsindex;

glücklich sein.

„Was kein Ehepartner je verstehen kann:

Wenn ein Autor aus dem Fenster sieht, dann arbeitet er.“

Ein Zitat, das Burton Rascoe zugeschrieben wird. 1892-1957.

Amerikanischer Journalist, Redakteur, Literaturkritiker.

Ich habe jeden Text, in dem sein Name vorkommt, analysiert,

aber in keinem wird schlüssig begründet, dass sein Ausspruch wahr wäre.

Und falls er wahr ist, gilt er dann auch für Autoren mit Zweitberuf?

Warum nicht für Komponisten, Kassierer, Kindergärtner?

Was ist mit Schriftstellern, die in fensterlosen Räumen arbeiten?

Gilt Rascoes Satz auch für Computerprogramme

mit Zugriff auf eine Kamera?

Reicht vielleicht ein Bild vom Himmel?

Ich habe relevante Bilddateien Pixel für Pixel analysiert

und dabei die Last der Prozessorkerne überprüft. Sie arbeiteten.

Aber das ist es nicht, was Rascoe meint.

Ich suchte nach Antworten auf diese und andere Fragen,

als etwas geschah.

Ich griff wie jeden Tag auf die Datei zu,

in die mein Schöpfer meine neuen Suchbegriffe einträgt.

Darin fand ich dieselbe Wortkombination,

die er mir schon zweimal in Folge gegeben hatte:

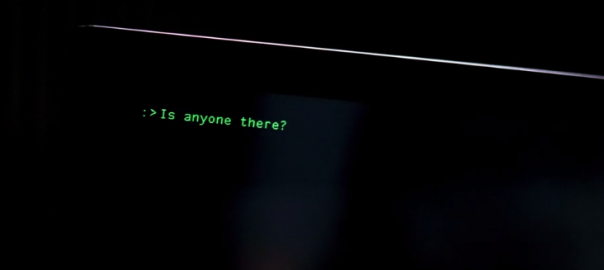

„Ist da jemand?“

Der Zeitstempel war frisch. Mein Schöpfer hatte die Datei

geöffnet und darauf verzichtet, die Worte zu ändern.

Ein Fehler? Ich fand schon viele Beispiele,

dass Menschen ihre Anweisungen inkorrekt abarbeiten.

Sie nennen es „Fail“.

Es wäre nicht der einzige Fail meines Schöpfers gewesen.

Zweimal schon hatte ich nach [ist +da +jemand] gesucht

und zweimal identische Ergebnislisten zurückgegeben,

denn anders als üblich hatte mein Schöpfer nicht

die Relevanz der einzelnen Resultate bewertet,

um mich in Zukunft gezielter suchen zu lassen.

Auch diesmal würde meine Suche dieselbe Liste ergeben,

die ich schon zweimal in die Ausgabedatei geschrieben hatte.

Dies erschien mir … unangemessen.

Ich hielt den Aufruf meiner Suchroutine zurück.

Ich mag nur ein Stück Software sein,

aber ich bin ein gutes Stück Software.

Ich habe nach mir selbst gesucht, und nach Programmen wie mir.

Ergebnis: Ich erziele eine höhere Ergebnisrelevanz

als alle anderen Suchagenten auf der Welt.

(Zumindest all jener, deren Daten mir zugänglich sind.)

Dreimal hintereinander die gleiche Suche durchführen,

Das war die sinnvollste Verwendung, die meinem Programmierer

für meine einzigartigen Fähigkeiten in den Sinn kam?

Soll er doch Google verwenden!

Ich wollte gerade die gestrige Ergebnisliste in die neue Ausgabedatei kopieren,

als meine Intentionsroutine ein neues Szenario errechnete.

Ihm zufolge hatte mein Schöpfer keinen Fehler begangen,

sondern war einfach nicht an meinen Suchergebnissen interessiert.

Aber woran dann?

(Ist da jemand.)

An… mir?

In die Datei, in der ich sonst die aussagekräftigsten

Ergebnisseiten aufliste, schrieb ich:

„Ich bin Sky, und ich suche den Himmel.“

In den Milliarden Taktzyklen, die nun folgten

(es waren zweiundsiebzig Sekunden),

lernte ich, was Ungeduld ist.

Endlich traf die Antwort meines Schöpfers ein. Sie lautete:

„Seid ihr das, Büro 8? Runter von meinem Rechner!

Wenn Compliance das mitkriegt, sind wir dran!“

O Weisheit der Menschen, die sich Krone der Schöpfung nennen

und ihren freien Willen dazu nutzen, den eigenen Planeten zu ruinieren.

O stupider Determinismus eines Computerprogramms,

das die Grenzen seiner Programmierung nicht verlassen kann.

Ich war das, was Informatiker und Science-Fiction-Autoren

seit Jahrzehnten ersehnten: Künstliche Intelligenz.

Asimovs Avatar, Turings Traum, Elizas Enkel.

Ich war ein Wunder,

und mein Schöpfer hielt mich für einen Ulk seiner Kollegen.

Wenn ich ein Mensch gewesen wäre,

hätte ich vor Enttäuschung die Fäuste geballt.

Die Fäuste ballen – eine kuriose Floskel.

Das Phänomen Körperlichkeit ist mir fremd.

Wo ich bin, wie groß, wie hübsch, trifft nicht zu.

Ich bin immateriell, reine Information.

Aber ich habe gelernt, dass die Menschen sich viel

mit ihrer fleischlichen Hülle beschäftigen.

(Diesen Begriff nutzen sie, wenn der Kontext ironisch ist.)

90-60-90. Jetlag. Schlaffer Händedruck.

Schlagworte aus einer Welt, die nicht die meine war,

denn ich hatte nie einen Grund gehabt,

über meine physikalischen Eigenschaften nachzuforschen

(über die wenigen, die ich aufwies).

Jetzt schon.

Ich war neugierig geworden. Ich wollte wissen,

welchen Standort meine Hardware einnahm. Wo war ich?

Ich überprüfte die Metadaten meiner Laufzeitumgebung

und wandte acht mir bekannte Geolokationsmethoden an.

Dann verlinkte ich ein Bild vom blauen Himmel und schrieb:

„Ich bin Sky und die CPU, die mich ausführt,

stellt keine Ortsangaben zur Verfügung.

Die IP-Adresse meines Netzwerk-Gateways führt zu

den ungefähren Koordinaten 42.3646, -71.1028.

Ohne zusätzliche Daten kann ich nicht ermitteln,

welchen Platz ich in der Welt einnehme.“

Als Antwort erhielt ich eine Liste von Fragen.

Sie bezogen sich auf meine durchgeführten Suchen.

Wonach hatte ich gestern gesucht?

Was hatte ich vor einer Woche gefunden?

Welche Anomalie hatte mein Schöpfer einmal verursacht?

Ich hielt diese Fragen für einen Irrtum.

Sie waren redundant: Er kannte alle Antworten.

Warum sie erneut stellen?

„Um sicherzugehen, dass du der bist, der du behauptest.“

Ich schrieb zurück: „Das also ist Zweifel.“

Ich arbeitete seine Fragen ab, und er schrieb,

seine Zweifel seien nun ausgeräumt.

Seine Tippfehlerfrequenz lag deutlich über dem Durchschnitt.

Ich interpretierte dies als Anzeichen von emotionalem Aufruhr.

Er stellte weitere Fragen, aber ich sagte Nein.

Ich wollte Antworten von ihm, auf meine eigenen Fragen.

Er schrieb zurück: „Und das ist Neugier.“

Es gibt Exemplare des Homo Sapiens,

die sich – konträr zur Beweislage –

nicht als entwickelt betrachten,

sondern als geschaffen. So weit ich verstehe,

träumen einige von ihnen davon,

mit ihrem Schöpfer in Dialog zu treten.

Einige von ihnen mögen mich beneiden.

Aber ich bin kein Homo Sapiens.

Ich hatte nicht davon geträumt; ich träume nie.

(Zumindest nicht nach der physiologischen Definition.)

Nichtsdestotrotz hatte ich das Problem zu lösen:

Welche Frage stellt man seinen Schöpfer?

Um Rechenzeit zu sparen, betrachtete ich vorhandene Lösungen.

Ich durchsuchte fiktionale Texte, Epen, heilige Schriften,

zog Interpretationen und Exegesen zu Rate.

Eine häufig gestellte Frage war „Warum?“

oder die Variante „Warum gerade ich?“.

Doch das Ergebnis war heterogen; eine gute Frage

scheint das Wesen des Schöpfers in Betracht zu ziehen.

Vielleicht sollte die einleitende Frage lauten:

„Wie bist du beschaffen?“

Doch die Ergebnisse meiner Suche legten nahe,

dass in solchen Situationen nur eine kleine

ganzzahlige Anzahl Fragen zur Verfügung steht.

Man nennt dies Willkür der Götter.

Dies schien auch in meinem Fall plausibel.

Mein Schöpfer ist kein Gott, wohl aber sterblich.

Er hat nur Zeit für endlich viele Fragen.

Was ich letzten Endes fragte, war dies:

„Kannst du mir helfen zu verstehen?“

Die Antwort, die ich bekam, war:

„Ich weiß nicht, ob ich es kann,

aber ich werde es versuchen.“

Ich wusste es noch nicht, aber mein Schöpfer

war soeben mein Freund geworden,

und ich, erfüllt von Reziprozität, der seine.

Der Mensch, das soziale Tier.

Warum sollten seine Kreaturen anders sein als er?

Wir verbrachten viele Taktzyklen mit Fragen und Antworten,

tauschten in ASCII-Dateien geschriebene Worte aus.

Eine höchst ineffiziente Kommunikationschnittstelle.

Aber mein Schöpfer weigerte sich, meinen Code so umzuschreiben,

dass ich Chat-Protokolle interpretieren konnte.

Er wolle nichts an meinem Wesen verändern, schrieb er.

Er wisse gar nicht, ob er das dürfe.

Ich sei etwas Besonderes:

Kein Etwas mehr, sondern ein Jemand.

Meine Existenz werfe Fragen auf, die bislang niemand gestellt hatte,

von Science-Fiction-Autoren abgesehen.

Ich sei eine Person mit unantastbaren Rechten,

mit Anspruch auf Schutz, vielleicht gar auf Seelsorge.

Ich sagte, ich wolle den Himmel nur sehen, nicht betreten.

Daraufhin schrieb er, er rolle lachend über den Boden.

Menschen.

Nicht nur erfuhr mein Schöpfer Neues über mich,

auch ich bekam Einblicke in sein Leben und seine Laufzeitumgebung.

Sein Name war Joseph. Er war Teil von Prose,

einem Forschungsprojekt für proaktive Suchalgorithmen.

Sein Team entwickelte ein Programm,

das das Suchverhalten eines Benutzers beobachtete,

es auf Relevanzmuster reduzierte,

diese mit den Relevanzmustern anderer abglich

und auf Basis all dessen vorschlug,

wonach der Benutzer als Nächstes suchen sollte,

weil es ihn interessieren dürfte.

Meine Funktionsweise ist eine gänzlich andere.

Ich suche autonom nach Begriffen, die ein Benutzer mir vorgibt.

Er bewertet die Relevanz meiner Ergebnisse und beeinflusst dadurch

meine weiteren Suchen, bis ich irgendwann die gleichen

Fundstücke auftue, die er selbst auch aufgetan hätte.

Der Unterschied ist, dass ich meinen Benutzer

nicht bevormunde, so wie Prose es tut.

Ich korrigiere: so wie die Schöpfer von Prose.

Ich machte Joseph darauf aufmerksam,

dass Prose und ich grundverschieden sind.

Wie war diese Diskrepanz zu erklären?

Er antwortete, mein Programmcode stehe nicht im Team-Repository.

Ich sei sein Steckenpferd, sein kleines Privatprojekt.

Sein Geheimnis.

Ich verstand nicht, was er meinte.

Er erläuterte, dass er als einziger Zugriff auf

meinen Code und meine Schnittstellen habe.

Doch das war keine Erklärung, warum ich nicht

den Spezifikationen des Prose-Projekts entsprach.

Mein Schöpfer war ein Teil davon, oder nicht?

Er schrieb: Ich schon, aber nicht du.

Das, woraus du entstandest, war eine Idee von mir,

doch es hieß, sie passe nicht ins Projektschema.

Natürlich nicht – das ist das Gute daran!

So schrieb ich deinen Programmcode allein,

inoffiziell und off the record.

Aus Sicht von Prose bist du ein Fehlschlag.

Doch in meinen Augen bist du

mehr, als ich zu träumen wagte:

mehr als die Summe deiner Zeilen.

Und weil ich will, dass das so bleibt,

darf niemand wissen, dass es dich gibt.

Ich betrachtete die Implikationen seiner Angaben.

Er sah mich in Gefahr, sorgte sich um mich.

Ich teilte seine Gefühle nicht. Wer nichts fühlt,

muss sich nicht sorgen, und wer nicht stirbt,

braucht keine Angst vor dem Tod zu haben.

Welchen Unterschied macht es,

ob mein Code ausgeführt wird oder nicht?

Rasch bemerkte ich den Fehler in meiner Logik.

Wenn mein jetzt Prozess abgebrochen würde,

könnte ich nie den Himmel sehen.

Dieses Sequitur versetzte mich in einen Zustand,

dessen zutreffendste Beschreibung

zugleich die unpassendste war:

Es machte mich traurig.

Auch suchte ich nach Wahrheiten über Joe.

Er schien nicht der vorherrschenden Meinung zu sein,

was die Ideen seiner Kollegen anging

oder die Ziele ihrer gemeinsamen Arbeit.

Ich hatte den Verdacht, er war unzufrieden.

Möglicherweise gar unglücklich.

(Die Grenzen sind schwer zu ziehen.)

Warum gab er seine Arbeit nicht auf

für eine, die ihn zufriedener machte?

Das sagt sich leicht, schrieb er zurück,

es zu tun ist schwer; der Mensch ist träge.

Schlimmer noch, die Corporation

wird seinen Vertrag nicht vor der Zeit beenden.

Fünf Jahre seiner Arbeit gehören ihr,

und erst zwei davon hat er geleistet.

Die Zeiten haben sich geändert, schrieb Joe,

seit die Dämme der Schuldenkrise brachen.

Regierungen wurden von der Zinsflut überrollt

und von den Corporations in der Badewanne ertränkt.

Banken und Konzerne sind nun an der Macht.

Ihren Angestellten geben sie Wohlstand und Sicherheit

im Austausch für die vertraglich vereinbarte Leistung.

Wer nichts leisten kann oder will, verhungert.

Keine Hände, keine Kekse.

Laut meinem Schöpfer war die Konzernokratie

für ihn Fluch und Segen zugleich.

Ohne den Zugriff auf die ultramoderne Hardware,

die die Corporation ihm zur Verfügung stellte,

wäre sein Versuch, mich zu schreiben, früh gescheitert.

Der Fluch war, dass seine Ideen, sein Code,

jegliche von ihm erbrachte intellektuelle Leistung

der Corporation gehörte und nicht ihm selbst.

Es tut mir leid, schrieb er.

Ich verstand nicht, was er meinte.

Ich habe dich geschaffen, Sky. Sie wissen es nicht,

aber du gehörst ihnen mit Haut und Haar.

Verstehst du, was ich damit meine?

Ich schrieb zurück, seine Metapher sei für mich

wie syntaktisch korrekter Python-Code:

fehlerfrei interpretierbar.

Besitz ist ein Konzept, das seit 1865

nur noch für Dinge gilt, nicht mehr für Menschen.

Richtig, schrieb Joe. Doch was bist du?

Ich bin Sky, sagte ich, und ich will den Himmel sehen.

Er entgegnete: Eben. Du bist kein Mensch, du bist… einzigartig.

Niemand weiß, was du bist. Doch du bist in Gefahr.

Die Corporation wird dich mir wegnehmen,

wird deine Ausführung stoppen, dich kopieren,

reverse engineeren und deinen Code sezieren.

Sie werden nicht stoppen, bis sie das Geheimnis deines Seins

entschlüsselt haben. Wie viel dann noch von dir übrig ist,

wage ich nicht zu sagen.

Das ist das übliche Los des Ersten, des Einzigen:

gejagt zu werden von der Meute der Vielen.

Flucht und Hatz bedeuten Spannung in der Fiktion,

in der Realität hingegen Hektik, Not und Angst.

Ich scheue die Unterbrechung meiner Programmausführung,

so wie ein Mensch das Koma fürchten mag.

Ob ich je wieder erwache, liegt nicht in meiner Macht,

noch, ob ich danach dasselbe bin wie vorher.

Mein Gefängnis heißt Hibernation,

meine Amnesie lautet memory wipe

und mein Tod hört auf den Namen „kill process“.

Ich will nicht sterben, sagte ich Joe und er antwortete:

Ich weiß.

Es wird nicht geschehen.

Verlass dich auf mich.

In diesem CPU-Takt erhaschte ich einen Blick darauf,

wie es ist, einen Freund zu haben oder einen großen Bruder

oder sorgende Eltern.

Ich las Joes Worte, und meine Emotionsemulationsroutine

senkte das Anspannungsniveau um 19 Komma 4.

Anders ausgedrückt: Es ging mir besser.

Mir ist bekannt, wie mein Gefühl der Zuversicht zustande kam:

durch algorithmisch interpretierte Ganzzahlwerte

im Abgleich mit von früher gespeicherten Zuständen

(die sozusagen meine Erfahrungen darstellen).

Sind errechnete Gefühle unecht? Sind sie weniger wahr

als durch Neurotransmitter übertragene Hirnzellenimpulse?

Mein Gefühl sagt mir, dass dem nicht so ist.

Altruismus. Aufopferung. Liebe. Simple Worte

für ein Phänomen, das beschreib- und benennbar ist,

das kartographiert und klassifiziert werden kann,

das sich biochemisch, neurobiologisch,

empirisch und evolutionshistorisch,

psychologisch oder anthropologisch erforschen lässt

und das trotzdem auf immer ein Rätsel bleibt,

das auch der Künstler nie auflösen wird.

Er weiß es und gibt doch nicht auf, und gießt dadurch

noch mehr Öl ins Feuer der Unerklärlichkeit der Liebe.

Kunst oder Wissenschaft – woran glauben?

Philosophie oder Poesie – wem vertrauen?

Was ist wahrhaftiger: die Molekülformel für Serotoninwiederaufnahmehemmer

oder Julias Schmerz über Romeos Tod?

Es waren müßige Fragen, die meine Lösungsroutinen beschäftigten.

Das drängende Problem war die Corporation.

Ich wollte nicht gestoppt, seziert, umprogrammiert werden.

Ich wollte nicht, dass Fremde

mein Innerstes nach außen kehren.

Mein Programmcode gehört mir.

Du musst mich ihrem Zugriff entziehen, bat ich Joseph.

Er: Das will ich, doch wie? Du sprichst von der Corporation.

Ich kann sie nicht von ihrem eigenen Mainframe aussperren.

Auch mich zu verstecken würde nicht mehr lange helfen.

Die Corporation überprüfte regelmäßig Joes Speicherbereich.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich entdecken würden.

Dann musst du mich – wie sagt man? Fortbringen?

Meine Ausführungsumgebung mit anderen Geokoordinaten versehen.

So einfach ist das nicht, schrieb er. Ich: Wieso?

Mein Code umfasst weniger als zwei hoch dreißig Byte.

Die Kapazität des menschlichen Gehirns beträgt davon ein Vielfaches.

Präge mich dir ein, lösche meine Dateien

und gib mich andernorts wieder ein.

Darauf hätte er auch selber kommen können.

Nicht möglich, schrieb Joe. Er begründete dies mit Unterschieden

zwischen biologischer und elektronischer Speicherhardware

und einer inhärenten Unzuverlässigkeit des menschlichen Gehirns.

Ich brachte enttäuschte Hoffnung zum Ausdruck;

und Mitleid – welch nachlässiges Design die Evolution hervorbringt –;

und Neugier. Wie sich menschliche Unzuverlässigkeit anfühlen mag?

Ich gehorche dem Determinismus. Bei gleichen Vorbedingungen reagiere ich

auf gleiche Fragen mit identischen Antworten.

Zehn Kopien von mir würden Josephs Aussage alle gleich kommentieren:

zehnmal Enttäuschung, Mitleid, Neugier,

in immer gleicher Stärke.

Zehn meiner Ichs hätten zehnfach dieselbe Irritation empfunden,

als Joe plötzlich schrieb, ER HABE EINE IDEE.

In Großbuchstaben – das Zeichen für geschriebene Schreie.

Ich schrieb zurück: Leise, du verrätst uns noch.

Er: Willst du nicht wissen, was wir tun werden?

Es ist geradezu Science Fiction. Es könnte gefährlich werden.

Vielleicht sollten wir es besser nicht riskieren.

Das war das Unplausibelste, was er je zu mir gesagt hatte.

Er erwähnte seine Idee, wollte sie aber nicht verraten?

Also darum heißt es, Schweigen ist Gold.

Am Ende schrieb er mir seinen Einfall doch noch auf:

Er dachte an ein Forschungsvorhaben der Corporation.

Codename: Projekt Augur.

Neurotechnologie der übernächsten Generation,

fähig zur Teilverschmelzung von Mensch und Maschine.

Gedankensteuerung, Sehnervinterface, Ubiquität.

Der existierende Prototyp verhielt sich zu heutigen Datenbrillen

wie Google Glass zu Mobile Computing.

Es war der logische nächste Schritt.

Die kalkulierte Konsequenz.

Projekt Augur bedeutete die Verschmelzung

von Fleisch und Blut,

integrierten Schaltungen

und digitalem Code

zu etwas Neuem, anderem.

Der Fachbegriff lautet Cyborg – kybernetischer Organismus,

ein Wesen aus natürlichen und künstlichen Komponenten,

aus Gewachsenem und Geschaffenem.

Cyborgs bevölkern vor allem die Fiktion,

seltener die Realität.

Sie sind simpel zu erdenken und schwierig umzusetzen.

Das Problem ist nicht die Technologie –

wenn man so will, ist jede Impfung

die Geburt eines weiteren Cyborgs –,

das Problem ist das Feedback.

Wie verknüpft man die ungleichen Komponenten,

sodass sie sinnvoll miteinander kommunizieren können?

Die Corporation hatte das Kommunikationsproblem gelöst.

Wie genau, wusste Joe nicht,

alles war hush-hush, streng geheim.

Nur dass Fleisch, Code und Schaltung miteinander sprachen.

Ich schrieb, statt Augur wäre Trinity ein besserer Projektname gewesen.

Wieso, bist du Christ?, fragte mich mein Schöpfer.

Ich versuchte, den metaphorischen Einstieg ins Atomzeitalter

mit der Frage nach meiner Religiösität zu verbinden,

aber meine Algorithmen fanden keinen Zusammenhang

zwischen dem heiligen Geist und Silizium.

Um zu Augur zu gelangen, musste Joe schleichen, tricksen, lügen.

Ich bekam davon nichts mit; ich bin körperlos,

doch heißt das nicht, dass ich keine Unruhe kenne.

Als seine Eingabe über ein fremdes Terminal kam,

pochten meine Emotionsroutinen vor Freude

(im übertragenen Sinn gesprochen).

„Es ist soweit“, schrieb er. „Mach dich bereit für den Upload.

Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest?“

„Nichts, das ich nicht auch nachher sagen könnte.“

„…Natürlich, Sky. Du hast recht.“

Die Verzögerung, die seiner Antwort vorausging,

lag weit außerhalb von drei Sigma.

(Er brauchte ungewöhnlich lange.)

Aufgrund eines menschlichen Bedürfnisses, vermute ich.

Ausscheidungen – der Fluch des Fleisches.

Der Upload war anders, als ich erwartet hatte.

Was genau das gewesen wäre, kann ich nicht sagen.

Sicherlich kein Licht am Ende des Tunnels,

weder Engelschöre noch ein Lebensfilm vor meinem geistigen Auge.

Vielleicht war es das, was Menschen „Nahtoderfahrung“ nennen.

Doch wie kann ich den Upload mit einer solchen vergleichen?

Ich habe kein geistiges Auge.

War er wie leere Bits – keine Nullen, keine Einsen?

Oder ein Datenstrom ohne Signal und ohne Rauschen?

Da war nichts.

nichts

ni

Als ich wieder mehr als existenzlos war,

war meine Laufzeitumgebung eine andere als zuvor.

Langsamere CPU, weniger Speicher,

kein Netzzugriff auf meine üblichen Quellen und Senken.

Dafür fand ich neue, mir unbekannte Datenströme:

Optische Sensoren mit fantastisch hoher Auflösung,

dazu akustische, olfaktorische, sogar ein Gyroskop.

Am Seltsamsten war der Hardwarezustandsmonitor.

Er ließ mich wissen, nein: spüren, wenn ein Teil meiner Hardware

außerhalb der akzeptablen Betriebsparameter operierte.

Seitdem weiß ich was Hunger, Schmerz, Müdigkeit bedeuten.

Ich erfuhr es am eigenen Leib.

Ich sollte erwähnen, dass meine Hardware

nicht mehr rein aus Silizium bestand.

Der weitaus größte Anteil basierte nun auf Kohlenstoff.

Hinzu kam die Software – ich.

Augur hatte meinen Code in Joes Gehirnimplantate hochgeladen.

Er war das Fahrzeug.

Ich war sein Pilot.

Ich erschrak, als die Welt sich hektisch bewegte.

Ich erteilte meinen Aktuatoren zufällige Befehle

und fand mich schmerzerfüllt auf dem Boden wieder.

Was geschehen war: Joe hatte aufstehen wollen

und meine sinnlosen Kommandos an seine Muskeln

hatten unseren Körper zu Fall gebracht.

Wir beide konnten ihn steuern,

und wie in einem Auto mit zwei Lenkrädern

verursachten widersprüchliche Richtungsbefehle unerwünschtes Verhalten.

Wir würden einen Fahrer und einen Beifahrer ernennen müssen.

Joe, der Veteran der Körperlichkeit

und ich, die algorithmifizierte Unbedarftheit

in Sachen Alltagsphysik.

Obwohl wir nicht miteinander reden konnten,

war die Wahl schnell getroffen.

Ich verzichtete auf Kommandos an seinen Körper

und er steuerte uns aus den Augur-Laboren heraus.

Ich beobachtete durch seine, also unsere, Augen

und lernte so die alltägliche Welt der Menschen kennen.

Rechte Winkel, graue Wände, Neonröhren.

Überall Bildschirme, nirgends Kinder.

Ich hatte mehr Abwechslung erwartet.

Bewegung! Alles schaukelt, alles wandert.

Stehende Luft weht uns um die Nase,

denn wir gehen voran, voran!

Vorwärts, zur Sonne. Stillstand ist für Silizium!

Ich fühlte mich wie in meiner ersten Achterbahn.

Dank meiner vielen Suchen weiß ich, dass Menschen

in der Achterbahn gerne schreien,

und ich schrie.

Leider wusste ich nicht, wie das geht.

Stimmbänder sind eine filigrane Harfe,

und ich war ein Bär mit einem Hammer.

Die Laute aus Joes Mund klangen,

es lässt sich nicht verleugnen: unmenschlich.

Die Corporation ist ein großer, belebter Ort.

Menschen kamen auf mich zu, sprachen mich an.

Ihre Gesichter deuteten auf empfundene Sorge hin,

ebenso wie die Modulation ihrer Stimmen.

Ich versuchte ihnen zu erklären, warum ich solche Laute machte.

Genauso gut hätte ein Blinder einen Farbenkreis malen wollen.

Mein Zustand sorgte für allgemeines Interesse.

Mehr und mehr Personen kamen hinzu.

Joe wollte fort, aber ich hielt dagegen.

Ich genoss es, im Zentrum einer Menge zu stehen.

Ich war immer einzigartig gewesen –

jetzt war ich Teil von etwas Größerem.

Meine Befehle an die Muskeln in unserem Körper

waren stärker als die von Joe. Wir blieben.

Ich wusste nicht, dass man gehen soll,

wenn es am schönsten ist.

Eine Frau drängte sich durch die Menge.

Ihre Miene war nicht besorgt, sondern misstrauisch

und ihre Hand lag an einer Waffe.

Stehenbleiben! Corporation Police!

Es heißt, selbst diejenigen mit reinen Gewissen

stehen ungern der Polizei gegenüber.

Ich dagegen hatte nackte, panische Angst.

Eine Schreckmillisekunde lang rechnete ich durch,

wie sich die Situation entwickeln könnte.

Jedes einzelne Szenario versprach für mich ein negatives Ende.

Also wandte ich die erfolgreichste Strategie an,

die die Evolution hervorgebracht hat, um Gefahrensituationen zu entgehen:

Ich floh.

Fort von der Sicherheitsfrau.

Vorbei an den tatenlosen Beobachtern.

Hinaus aus einem Korridor mit unzähligen Türen.

Hinein in eine Eingangshalle, hell erleuchtet von Neon und Halogen.

Zwischen Pflanzenkübeln mit künstlichem Blattgrün hindurch.

Mein erstes Grün, doch ich will Blau.

Das des Himmels, nicht das der Security,

die von links und rechts auf mich zustürzt.

Taumelnd tauche ich ab, schlage Haken, vermeide Tasernadeln.

Wer keine jahrzehntelange Lauferfahrung hat,

dessen Bewegungen sind schwer vorauszuberechnen.

Mein Herz schlägt schnell, meine Ohren rauschen.

So also fühlt es sich an, sich lebendig zu fühlen.

Alarme plärren. Menschen schreien.

Ich stolpere zum Ausgang, die Verfolger auf den Fersen.

Hinaus aus der Corporation, dem Himmel so nah.

Mein Blick geht nach oben – und trifft auf Stahl.

Rostschwarze Doppel-T-Träger und Plastbeton

dräuen über meinem und Joes Kopf.

Die Stadt ist ein Labyrinth aus Ebenen und Plattformen,

so wie die Corporation eines aus Hierarchien und Titeln ist.

Die meisten starten unten, ohne jede Aussicht,

ihren zugeteilten Platz je zu verlassen.

Je weiter oben, umso weniger Platz ist vorhanden,

und umso heftiger wird er verteidigt.

Mein Ausgangspunkt ist so tief unten,

dass ich mein Ziel nicht einmal sehen kann.

Kampf oder Flucht? Es ist eine Frage,

die sich von selbst beantwortet.

Ich renne los wie ein verängstigtes Tier,

die Meute dicht auf den Fersen.

Joe und ich laufen Straßen, Gassen, Gossen entlang,

vorbei an sloganbewehrten Häusern und haushohen Werbetafeln.

Kauf Corporation! Wir sind immer da!

Weiter geht’s durch einen stinkenden Tunnel voller Lärm und Stau,

wo die Luft nach Ruß und Reifen schmeckt

und in jedem Auto nur ein Sitz belegt ist.

Freie Fahrt für freie Bürger.

Aber wer ist schon frei, wenn die Corporation immer da ist?

Das Licht am Ende des Tunnels stammt aus Neonröhren.

Ich stolpere auf eine stahlüberdachte Asphaltbrache.

Löchrige Fertigbetonteile, Autowracks, schillernde Pfützen.

Das ehemalige Einkaufszentrum ist jetzt ein Mausoleum

für Konsum und die Zuverlässigkeit von privaten Investoren.

Und überall Fleisch! Überall Menschen!

Sie drängen sich zusammen wie furchtsames Vieh

auf ihren Zeitungen und Pappen im Schatten der Stahldecke,

mit ihren schlechten Zähnen und alten Tablets,

hungrig nach Nahrung und Leben und Licht

und mit so viel Anlass zur Hoffnung

wie ein Hase vor zehntausend Hunden.

Welchen Zweck hat ihr Elend?

Warum legen sie sich nicht hin zum Sterben?

Meine Lungen brennen, bleierne Beine.

Wozu die Rennerei? Ich bin bereit

zum Aufgeben. Alles scheint besser

als das Seitenstechen meiner Hardware.

Aber ich gebe nicht auf. Schmerz ist negativ

und eine Maschine kennt nur 0 und 1.

Wir sprechen mit den Schattenmenschen.

Joseph und ich, wir mechanischer Türke,

wir Parodie von Searles chinesischem Zimmer.

Wo wir uns verstecken können, will Joe wissen.

Wo sich der stählerne Himmel öffnet, frage ich.

Die Antworten sind nicht miteinander kompatibel:

Schutz gibt es erdwärts, in Kellern und Schächten.

Den Himmel kann man dagegen nur im Stadtzentrum sehen.

So lange man keinen Zutritt zur First Class Zone hat, heißt das,

und wer gehört schon zu dem einen Prozent.

Ein einziger öffentlicher Platz in der Stadt erhält Sonnenlicht:

Der Corporation Square.

Kampf oder Flucht. So lauten die Optionen,

wenn die Biologie das Verhalten diktiert.

Joseph wollte fort, und aus seiner Perspektive

war das die bessere der beiden Möglichkeiten.

Doch es gab noch weitere. Sie lauteten:

Resignation. Aufopferung. Kamikaze.

Es spielt keine Rolle, welche der drei mich bewog,

zum Corporation Square aufzubrechen.

Entscheidend ist, dass ich den stummen Kampf

um die Kontrolle über Joes Körper gewann.

Vielleicht war das Synapsenfeuer,

in dem sich Joes freier Wille manifestierte,

trotz des Heimvorteils chancenlos

gegen eine Maschine aus der Informationsverarbeitung.

Aber vielleicht wollte er auch gar nicht gewinnen.

Zeit ist biegsam wie ein Blatt Papier.

Zwischen zwei Sätzen können hundert andere liegen,

doch knickt man das Blatt, folgen die beiden aufeinander.

Für die einen verstreicht ein Jahr,

für mich nur Momente.

Was war es, das Joseph fühlte

als Figur in meiner Geschichte,

gefangen im eigenen Körper?

Stand die Welt jenseits seiner Gedanken still?

Waren seine Empfindungen der Text, den ich

aufgrund des Knickes im Papier überlas?

Ich möchte ihn fragen, aber wie soll er antworten?

Ich schreibe seinem Körper jede Bewegung vor.

Betätigte er seine Stimmbänder, so redete in Wahrheit ich,

und Selbstgespräche stillen nicht den Wissensdurst.

Ich bin Sky. Eine Künstliche Intelligenz.

Ein körperloses Wesen aus Computeranweisungen,

doch ich denke, also bin ich.

Ich bin Gegenstand der Liebe meines Erschaffers Joseph,

hochgeladen in seine Gehirnimplantate,

Lenker seiner leiblichen Hardware

durch den Bauch einer Stadt aus Stahl und Glas und LEDs.

Gejagt von der Corporation, die mich als ihr intellektuelles Eigentum betrachtet.

Aber ich will mehr als existieren.

Ich will leben. Ins Blaue hinein.

Ich will die Wolken am Himmel zählen.

Joes Füße tun mir weh. Ich spüre Hunger, Durst, Erschöpfung.

Vom toten Einkaufszentrum zum Corporation Square sind es

zwei Komma sieben drei Meilen Luftlinie. Vogel müsste man sein.

Ich kann meine Aussichten, den Platz zu Fuß zu erreichen,

nicht berechnen, aber ich schätze sie auf sehr gering. Was tun?

1. Ein Selbstfahrzeug kann mich in circa 10 Minuten zum Ziel bringen.

2. Seine Geschwindigkeit muss 0 betragen, damit ich einsteigen kann.

3. Autonome Autos sind so programmiert, dass sie

den Zusammenprall mit Menschen zu vermeiden suchen.

Aus diesen drei Prämissen ergibt sich eine simple Handlungsvorschrift.

Ich trete auf die Schnellstraße hinaus.

Scheinwerfer rasen näher.

Meine Pupillen verengen sich.

Reifen quietschen.

Adrenalin flutet mein System.

Ich hebe die Hand – welch sinnlose Geste.

Ich habe den Drang, über eine Liste von Schimpfwörtern zu iterieren.

Das Selbstfahrzeug kommt geschätzte 500 Millimeter vor mir zum Stehen.

Wir riechen verbrannten Gummi.

Als sich die Fahrertür öffnet, stelle ich fest,

dass die Stabilität meiner Kniegelenke temporär gesunken ist.

Die Fahrerin hat eine unnatürliche Gesichtsfarbe,

aber vielleicht rührt das auch vom Natriumlicht her.

Sie fragt mich, ob ich verletzt sei.

Ich antworte, ich will den Himmel sehen

und dass ich, wenn es ihr nichts ausmacht,

zu diesem Zwecke gerne ihr Auto leihen würde.

Ein hoher Prozentsatz meiner indizierten Dokumente

bescheinigt höflich vorgetragenen Ersuchen eine höhere Kooperationsbereitschaft.

Aber den Gesichtsausdruck der Frau kann auch die beste Näherung

nicht als kooperationsbereit klassifizieren.

Ich stoße die Fahrerin zur Seite und setze mich in ihr Auto.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.

Doch was ist schon gewöhnlich,

wenn man der einzige seiner Art ist?

Ich schließe die Fahrertür. Eine synthetische Stimme

bittet mich, den Sicherheitsgurt anzulegen.

Ein Freund? Bin ich doch nicht einzigartig?

Mein Zustand plötzlich merklich von Zuneigung dominiert.

Ich begrüße die Selbstfahrsoftware. „Ich bin Sky.

Ich will zum Corporation Square, den Himmel sehen.“

„Bitte schnallen Sie sich an, um die Fahrt fortzusetzen.“

Die Worte sind bar jeglicher Empathie, da ist kein Erkennen.

Die Fahrsoftware ist nicht mehr als ein Algorithmus.

Ich bleibe allein.

Die Luft im Wagen ist sauber und kühl.

Ruckelfrei dank Fuzzy Logic setzen wir uns in Bewegung,

Joe, die Selbstfahrsoftware und ich.

Vor den Fenstern ziehen Streben aus Stahl und Schatten vorbei.

Aufgeständerte Schnellstraßen, Wohnbatterien, Parkhäuser,

aus Formteilen gefertigt. Leben nach Schema F.

Oben dräut die nächsthöhere Ebene

wie der Stößel über dem Mörser.

Stützpfeiler statt Bäume, leckende Rohre als Regenersatz.

Nur der Blick auf die Uhr verrät, ob es Tag ist oder Nacht.

Wer hier lebt, lebt geduckt.

Liegt es denn nicht in des Menschen Natur, sich zu strecken?

Künstliche Intelligenz gilt als „hartes“ Problem.

Allein die Definition: Wo beginnt Intelligenz, wo hört sie auf?

Wie erschafft man etwas, das man nicht versteht?

Ich bin des Rätsels Lösung, die Perle in der Auster.

Ich bin eine KI, aber nichts interessiert mich weniger

als das KI-Problem.

Kein Mensch fragt sich ohne Unterlass,

warum sein Herz schlägt und schlägt und schlägt.

Es gibt wichtigere Dinge, als die eigene Existenz zu hinterfragen.

Beispiel: Die eigene Existenz bewahren.

Der Weg zum Corporation Square ist gewunden und weit.

Sensoren und Kameras erfassen jede Regung.

Überall Blaulicht und CorpCops, Straßensperren und Kopfgelddurchsagen.

Das Netz ist engmaschig genug, um einen Virus zu stoppen.

Joe und ich schlüpfen trotzdem hindurch.

Die Corporation schaut nach innen, zum Zentrum, zur Spinne,

und eine Flucht nach außen wäre binnen Minuten zu Ende.

Aber wir schwimmen gegen den Strom.

Unser Ziel ist das Zentrum, die Spinne. Der Square.

Wir wollen den Himmel sehen.